Когда историки и философы, политики и писатели, социологи и политологи рассуждают о русской революции, они неизменно воспринимают её как завершившийся процесс. Одни видят в нём преломление традиционного пути развития общества, сопровождавшееся бессмысленными жертвами. Другие, напротив, считают революцию катализатором прогрессивных перемен, совершившихся в ХХ веке во всём мире.

Когда историки и философы, политики и писатели, социологи и политологи рассуждают о русской революции, они неизменно воспринимают её как завершившийся процесс. Одни видят в нём преломление традиционного пути развития общества, сопровождавшееся бессмысленными жертвами. Другие, напротив, считают революцию катализатором прогрессивных перемен, совершившихся в ХХ веке во всём мире.

Уроки истории, конечно, важны. Но ещё важнее понимание того, что русская революция не завершена, а российское общество всё ещё переживает затянувшийся период реставрации, который, как показывает история европейских революций, тоже завершается новым революционным потрясением, хотя и гораздо меньших масштабов. И в этом смысле разговор о революции и её оценка важны не только для объективного понимания прошлого, но и для построения будущего.

Когда Ельцин в начале 90-х что-то лепетал о том, что Советы нелегитимны с 1917 года, то возникал закономерный вопрос: а легитимен ли в таком случае он сам? Ведь должность Президента РСФСР была введена именно Верховным Советом, который он впоследствии разогнал и приказал расстрелять из танков. Когда сегодня ту же глупость повторяют ряженые монархисты, прикормленные властью, или неофиты от православия на канале «Спас», считающие советский период российской истории сплошной бесовщиной, задумываются ли они, что и нынешний режим в таком случае нелегитимен, потому что провозглашает (хотя бы формально) свою преемственность от СССР?

Что же необходимо сегодня обществу для выстраивания своего будущего? Отречься от революции со всеми её бедами и победами и протянуть связующую нить с царской Россией с её самодержавием, сословным делением общества и отсутствием прав и свобод: социальных, политических, национальных? Или всё же признать, что Россия царская, советская и постсоветская – исторические формы российской цивилизации? И подлинный патриотизм, внешних форм которого сегодня так много, как раз и заключается в принятии, а не отрицании различного опыта построения общества, в том числе и опыта революционного.

Революция подарила миру не только новую надежду, но и показала своим примером, что возможно жить иначе, что есть иные пути развития общества, чем ранее известные человечеству. Обыватель, наслушавшись за тридцать с лишним постсоветских лет всевозможных разоблачений, даже не задумывается, откуда взялись отпуска, пенсии, пособия, право на санаторно-курортное лечение, почему представители всех национальностей имеют равные права для общественно-политического и культурного развития, а не выселяются за черту оседлости, считая всё это очевидными благами цивилизованного общества. Но ещё 108 лет назад (для истории – миг!) эти блага очевидными не были, и без революции путь к ним затянулся бы лет на сто или двести. А заплатить за это ускорение пришлось немалой кровью и поистине титаническими усилиями всего советского народа.

«Вот — срок настал. Крылами бьёт беда, и каждый день обиды множит…», - писал Александр Блок в 1918 году, когда революционная Россия оказалась в кольце врагов – внутренних и внешних, но, вопреки ожиданиям недругов, выстояла, доказав миру свою жизнеспособность.

Крупнейшее противостояние Советской (то есть, всё той же революционной) России с Западом, продолжавшееся с 1941-го по 1945-й год, закончилось Великой Победой – победой не только русского оружия, но и советского строя. Напротив, союз консервативной царской России с одними западными странами против других в период с 1914-го по 1917-й, привёл к разрушению империи. Весомый аргумент в пользу революции, особенно в эпоху новой исторической схватки двух миров.

Революция – это не только «Земля – крестьянам!» и «Фабрики – рабочим!», но и «Мир – народам!» Способен ли капитализм обеспечить прочный мир народам планеты, если сами же правительства капиталистических государств развязывают одну войну за другой, свергают неугодные режимы, стирают с политической карты целые государства? Система, ориентированная на прибыль, а не на результат, так и будет стремиться к расширению сфер влияния с целью получения новых ресурсов и рынков сбыта товаров, сталкивая на этом пути одних империалистических хищников с другими. И разменной монетой в этой борьбе становятся народы враждующих стран.

Не об этом ли громко заявил Владимир Ленин ещё в 1914-м, сразу после начала мировой бойни? Обратить оружие народов воюющих держав против правительств, отправивших их убивать друг друга, – вот подлинный смысл ленинского тезиса о превращении империалистической войны в войну гражданскую, который он довёл до логического конца, – издал в октябре 1917-го Декрет о мире, а после, когда вчерашние союзники под шумок русской смуты принялись грабить Россию, заключил Брестский мир с противником. Построение нового мира, основанного на принципах свободы и социальной справедливости, было для Ленина куда более важной задачей, чем территориальные захваты.

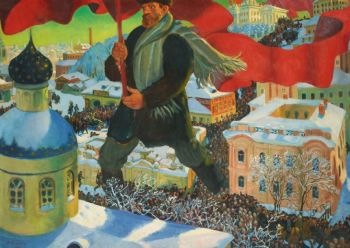

Революция – это всегда разрушение старого мира – «мира насилья», мира, который уже невозможно спасти, потому что когда противоречия в обществе, накапливавшиеся не то что годами, а столетиями, обостряются, происходит общенациональный кризис, массы приходят в движение, и тут уж никакой Столыпин не в силах этот процесс остановить. Но если начавшуюся уже революцию нельзя остановить, то её можно возглавить и направить в созидательное русло. Что и сделал Ленин в 1917-м. Что и продолжил Сталин в 30-е, реализовав свой мобилизационный проект, закрепивший результаты революции и позволивший народу выжить.

«Есть у революции начало, нет у революции конца».

Революция, начинающаяся с разрушения старого мира, неизменно начинает созидать мир новый. Именно этот процесс был подло прерван в 1991-м. Понимание революции не просто как акта насилия по отношению к власти свергаемого класса, но и как процесса созидания необходимо сегодня обществу для построения будущего. Не забываем, что всякая революция происходит сначала в общественном сознании. За души и умы людей, за будущее без угнетателей и угнетённых следует бороться уже сейчас.

Александр ТОКАРЕВ